Apa itu OECM?

Langkah-Langkah Konservasi Berbasis Kawasan Efektif Lainnya (OECM) memperluas perangkat konservasi di luar Kawasan Konservasi Perairan (KKP) dengan secara resmi mengakui beragam sistem tata kelola dan praktik pengelolaan sumber daya. Pendekatan ini memastikan konservasi yang lebih inklusif dengan menghormati sistem hak kelola tradisional dan praktik budaya, sekaligus memberikan manfaat ekologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Dengan demikian, OECM memperkuat ketahanan ekosistem laut dan menegaskan peran penting masyarakat lokal sebagai penjaga keanekaragaman hayati.

Konsep OECM diperkenalkan pada 2010 oleh Conference of the Parties terhadap Convention on Biological Diversity (CBD). Pada 2018, para pihak secara resmi mengadopsi definisi berikut:

“suatu kawasan dengan batas geografis yang berbeda dari kawasan konservasi resmi, yang dikelola dan ditata sedemikian rupa sehingga menghasilkan dampak positif dan berkelanjutan bagi konservasi keanekaragaman hayati secara in situ, beserta fungsi dan jasa ekosistem terkait, serta apabila relevan, nilai-nilai budaya, spiritual, sosial-ekonomi, dan nilai-nilai lokal lainnya”

Sejak itu, International Union for Conservation of Nature (IUCN) telah memberikan panduan teknis untuk membantu negara-negara mengidentifikasi dan melaporkan OECM agar selaras dengan kerangka kerja CBD tersebut.

Indonesia mengakui OECM sebagai pelengkap KKP yang penting dalam mencapai target konservasi 30% wilayah laut pada 2045. Pada Maret 2024, lokakarya multipihak yang dipimpin oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan definisi nasional sebagai berikut:

“Perairan pesisir dan pulau-pulau kecil, wilayah laut lepas dan laut dalam yang secara geografis berada di luar kawasan konservasi, dikelola oleh pemerintah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, sektor swasta, dan/atau masyarakat dengan tata kelola yang memberikan dampak konservasi terhadap aspek ekologi, keanekaragaman hayati, sosial, ekonomi, dan/atau budaya.”

Secara nasional, kawasan ini dikenal sebagai Kawasan Berdampak Konservasi (KBK), atau Kawasan Perairan dengan Dampak Konservasi (KPDK) bila merujuk khusus pada wilayah laut dan pesisir. Kawasan ini dapat mencakup perairan darat, wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, laut lepas, dan laut dalam yang berada di luar KKP formal, tetapi tetap dikelola oleh masyarakat, otoritas adat, lembaga akademik, pihak swasta, atau lembaga pemerintah dengan cara yang memberi kontribusi nyata terhadap konservasi keanekaragaman hayati. Masyarakat adat dan masyarakat lokal memegang peran sentral dengan menerapkan aturan adat, tradisi, dan kesepakatan bersama yang menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati sekaligus mendukung penghidupan. Pengakuan dan dukungan terhadap pengelolaan berbasis masyarakat ini menjadi langkah penting untuk mencapai target konservasi keanekaragaman hayati di tingkat nasional maupun global.

Sistem Pengelolaan Tradisional

Indonesia mengakui sistem pengelolaan laut tradisional sebagai bagian penting dari OECM, antara lain:

Sasi Laut

Sasi laut adalah sistem pengelolaan laut berbasis adat yang dipraktikkan di Maluku dan wilayah timur Indonesia lainnya. Kata sasi merujuk pada aturan atau larangan lokal yang diberlakukan oleh masyarakat untuk melindungi sumber daya alam—termasuk kawasan laut—selama jangka waktu tertentu.

Awig-Awig

Awig-awig merupakan bentuk hukum adat yang berakar pada praktik masyarakat tradisional, terutama di Bali dan Lombok. Aturannya mencakup penetapan wilayah tangkap, jenis alat tangkap, langkah-langkah konservasi, perlindungan lingkungan, serta sanksi atas pelanggaran.

Lubuk Larangan

Lubuk larangan, yang berarti “lubuk terlarang” atau “kolam dalam yang dilindungi,” adalah sistem pengelolaan perikanan berbasis masyarakat yang dipraktikkan di sejumlah danau maupun sungai di Sumatra Barat dan Jambi. Istilah ini merujuk pada bagian perairan dalam yang, untuk sementara waktu, dilarang untuk penangkapan ikan berdasarkan aturan penutupan musiman, karena berfungsi sebagai habitat atau lokasi pemijahan ikan.

Mane’e

Mane’e adalah praktik adat dan kearifan lokal di Sulawesi Utara yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan terumbu karang. Praktik ini melibatkan kesepakatan masyarakat untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan secara bersama-sama, diawali dengan ritual persiapan alat tangkap dan panen secara gotong royong. Upacara mane’e dilaksanakan di lokasi-lokasi tertentu yang memiliki nama tersendiri, dan juga dirayakan sebagai festival budaya penangkapan ikan.

Panglima Laot

Panglima laot—secara harfiah berarti “panglima laut”—adalah lembaga adat tradisional pengelolaan laut dan perikanan di Aceh. Panglima laot merupakan tokoh terhormat yang dipilih dari kalangan nakhoda senior. Ia berperan menegakkan hukum laut adat, menyelesaikan sengketa antarnelayan, mengawasi wilayah tangkap, serta menjadi penghubung antara nelayan dan pemerintah.

Menurut Visi KKP & OECM 2045, empat kriteria harus dipenuhi agar suatu lokasi dianggap sebagai Kandidat OECM:

- Berada di luar KKP yang ditetapkan pemerintah

- Memiliki tata kelola dan pengaturan kelembagaan yang sudah terbentuk

- Memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi dan rencana pemantauan

- Memberikan manfaat ekologis, sosial, budaya, atau ekonomi yang signifikan

- Kawasan yang memenuhi definisi OECM serta kriteria pertama dan paling sedikit satu kriteria lainnya dikategorikan sebagai OECM Potensial.

Status Terkini

Definisi dan kriteria OECM telah dikembangkan dan diuji di 10 lokasi percontohan di seluruh Indonesia, mencakup aspek spasial, kelembagaan, keanekaragaman hayati, serta sosial, ekonomi, dan budaya.

Kawasan OECM Potensial

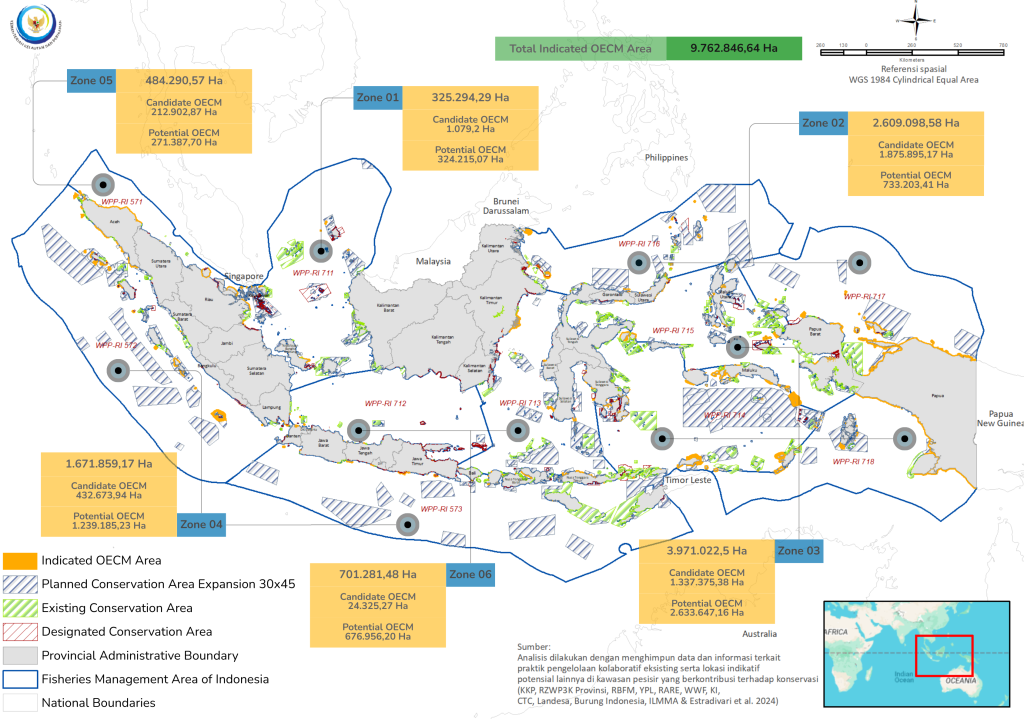

Berdasarkan pemetaan dan analisis terbaru, sekitar 9,763 juta hektar wilayah laut di perairan Indonesia telah diidentifikasi sebagai Kandidat OECM atau OECM Potensial. Untuk mendukung konservasi keanekaragaman hayati dan pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, pengembangan strategi tematik OECM perlu diselaraskan dengan tiga tujuan utama Visi 30×45, yaitu:

- Perlindungan keanekaragaman hayati laut

- Perikanan berkelanjutan

- Karbon biru

Kategori-kategori tersebut dihasilkan dari proses identifikasi awal yang melibatkan kajian mendalam terhadap fitur ekologi dan keanekaragaman hayati di seluruh bentang laut Indonesia. Dengan menggabungkan pendekatan spasial dan tematik, inisiatif ini bertujuan melengkapi sistem konservasi nasional dan berkontribusi pada target keanekaragaman hayati global.

Rencana implementasi OECM Indonesia menjadi jalur tambahan untuk mencapai Visi 30×45 dan akan dilaksanakan dalam dua tahap:

- 199 unit (2025–2030) – Kandidat OECM

- 451 unit (2031–2045) – OECM Potensial