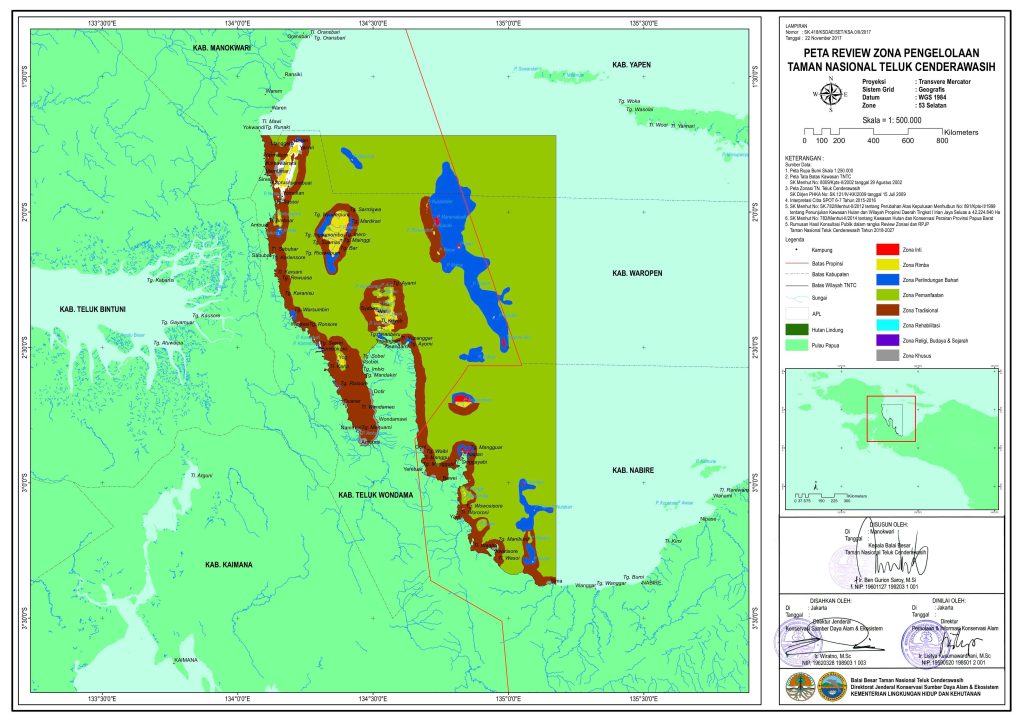

Peta Zonasi

Taman ini mencakup beragam ekosistem, mulai dari terumbu karang, mangrove, habitat pesisir, hingga hutan tropis. Ekosistem lautnya mendukung sekitar 200 spesies karang dan setidaknya 836 spesies ikan. Di antaranya, terdapat lebih dari 15 spesies ikan karang endemik, seperti Cenderawasih wrasse (Cirrhilabrus cenderawasih). Hiu paus menjadi daya tarik utama, dengan setidaknya 126 individu yang telah teridentifikasi. Hal ini menjadikan taman tersebut sangat populer untuk ekowisata dan penelitian. Kehidupan laut lainnya di TNTC meliputi tujuh spesies penyu laut, duyung, lumba-lumba, buaya, serta moluska seperti kima raksasa. Selain itu, hutan mangrove di sepanjang tepi timur taman menyediakan area pendederan (nursery ground) bagi ikan muda dan mendukung keanekaragaman hayati kawasan secara keseluruhan.

Masyarakat lokal adalah bagian integral dalam pengelolaan dan konservasi Taman Nasional Teluk Cenderawasih (TNTC). Banyak kampung berada di dalam atau di sekitar kawasan taman, termasuk di Kabupaten Teluk Wondama, tempat lebih dari 41.000 penduduk menggantungkan mata pencaharian pada sumber daya laut. Oleh karena itu, pengelolaan TNTC melibatkan secara aktif masyarakat lokal, pemerintah kabupaten, dan organisasi seperti WWF-Indonesia.

Masyarakat adat Papua memiliki sistem adat yang kuat untuk mengatur hak wilayah dan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan. Salah satu contohnya adalah sasi—praktik tradisional berupa penutupan sementara area tangkap tertentu atau pelarangan pengambilan jenis biota tertentu agar ekosistem dapat pulih. Sasi yang diterapkan di tempat seperti Kepulauan Auri, Kampung Menarbu, dan Kampung Sombokoro berfungsi sebagai sistem rotasi zona larang tangkap dan telah menunjukkan hasil yang menjanjikan bagi kesehatan terumbu karang serta kelimpahan ikan. Selain itu, pembagian pendapatan dari biaya masuk taman dan dukungan terhadap produk lokal makin memperkuat keterkaitan antara konservasi dan kesejahteraan masyarakat.